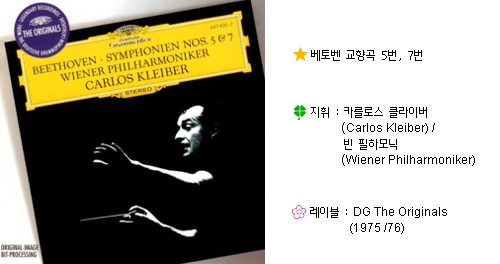

[R]베토벤 교향곡 5번, 7번 - 카를로스 클라이버 :: 2007. 1. 28. 14:00 헤르베르트 폰 카라얀은 분명 20세기 클래식 음악계의 '카이저'라고 할 수 있는 인물입니다. 그의 연주는 앞으로도 위대한 유산으로 남겠죠. 그러나 그는 다른 많은 연주자들처럼 전설이 될 수는 없을 겁니다. 그의 존재는 위대함과 함께 이해할 수 없는 정치적 배경, 그리고 대중문화의 위험성을 내포하고 있기 때문입니다.  카를 클라이버는 1930년에 태어났습니다. 아버지 에리히는 1935년에 아르헨티나로 망명한 바로 그 사람이죠. 에리히는 히틀러에 대한 반발을 누르지 못하고 아들의 이름마저 아르헨티나식인 '까를로스'로 바꿔버렸습니다. 뿐만 아니라 아들이 '더러운' 음악계에 발을 붙이지 못하도록 스위스의 취리히 공대로 진학할 것을 명령했습니다. 하지만 피는 못 속이는 것일까요, 카를로스는 다시 음악으로 돌아와버립니다. 그리고 첼리비다케와 마찬가지로, 레코딩은 거의 하지 않고 라이브 연주만을 고집하는 지휘자가 되었죠-물론 이유는 다릅니다만-. 그나마 라이브 연주도 그리 많이 하지는 않았습니다. 레코딩을 하지 않고, 라이브 연주도 그다지 많이 하지 않았던 클라이버는 카라얀과는 반대로 은둔을 즐기는 마에스트로였습니다. 말년에는 아예 이 사람이 살아 있기는 한 건지 궁금할 정도였거든요. 카라얀과 대치했던 아버지의 아들이라서 그런 것인지, 그게 우연인지 필연인지 모르겠지만 어쨌든 카라얀과는 정반대의 삶을 살았습니다. 클라이버의 타계 소식이 죽은지 15일이나 지나서야 세상에 알려졌을 정도로, 그는 은둔자였습니다. 하지만 클라이버의 생애가 은둔 그 자체였다고 해서 클라이버의 앨범도 숨어 있는 것은 아닙니다. 오히려 강렬함 그 자체죠. 첼리비다케의 연주가 보석처럼 빛나듯이, 클라이버의 레코딩 역시 대단한 빛을 뿜어냅니다. 빈 필은 1번 트랙인 교향곡 5번의 1악장부터 엄청난 기세를 뿜어댑니다. 베토벤의 교향곡 아홉 개 중에서도 특히나 운명은 가장 유명하기도 하고, 그 유명세에 맞게 굉장히 많은 앨범이 나와있는데요, 그만큼 '그게 그거인 듯한' 느낌을 많이 받게 됩니다. 한 곡에 대해서 창의적인 해석을 보이는 것도 한계가 있으니까요. 하지만 처음부터 끝까지 공격적인 연주로 일관하는 클라이버의 레코딩은 기존의 앨범과는 전혀 다른 운명을 들려줍니다. 게다가 클라이버는 리듬을 탈 줄 아는 지휘자입니다-그 점이 가장 잘 드러난 앨범은 브람스 교향곡 4번이라고 개인적으로 생각합니다-. 마치 숨을 쉬는 것 같기도 하고, 맥박이 고동치는 것 같기도 한 리듬감은 곡에 생명력을 불어넣어주죠.  이렇게 대단한 지휘자가 왜 숨어버린 걸까요. 대강 두 가지 이유를 들어볼 수 있을 듯합니다. 하나는 아버지 에리히 클라이버의 존재가 워낙 거대했기 때문입니다. 그 자신이 엄청난 재능을 지니고 있음에도 불구하고, 카를로스는 아버지의 존재에 억눌려서 그 그림자가 되어버릴 뻔 했던 거죠. 그 빛나는 지휘로 인해 아버지 못지 않은, '20세기 마지막 마에스트로'라는 칭호까지 듣게 됐지만 그래도 아쉬운 것만은 사실입니다. 저는 카를로스의 타계 소식을 들었을 때 잠시나마 그의 아버지를 원망했었답니다. 두 번째 이유는 그의 완벽주의일 겁니다. 레코딩은 물론이거니와 라이브 연주에서조차 자신이 원하는 조건이 제대로 갖춰지지 않으면 연주를 취소해버릴 정도였기 때문에, 당연히 아무도 없는 공간을 상대로 연주하는 레코딩 작업은, 그에게는 대단한 고역이었을 겁니다. 자연스레 레코딩은 피하게 된 거죠. 그럼에도 불구하고 몇 안되는 레코딩들이 하나같이 명반으로 꼽히고 있으니, 클라이버 부자의 그 재능은 피로 이어진 것일까요? 앞으로 다시 한 번 이런 지휘자가 나타나길 빌어 봅니다. 이번 페이퍼는 앨범 소개보다도 클라이버 부자의 뒷얘기에 초점이 맞춰진 느낌이군요. 사실 이걸 써야하나 말아야 하나, 그냥 간략하게 앨범 소개만 올리는 게 낫지 않을까 싶은 생각도 들었습니다만, 그래도 저렇게 소개를 해둔다면 20세기를 주름잡았던 독일 지휘자들에 대한 제 견해도 대략 알릴 수 있는 기회이기에 서두가 많이 길어졌습니다. 다음부터는 아예 앨범 소개와는 별도로 음악가에 대한 소개를 마련해봐야겠습니다. 'Musica Antiqua' 카테고리의 다른 글

|

||||||||||||

Musica Antiqua

느낌으로 풀어가는 클래식 음악 이야기