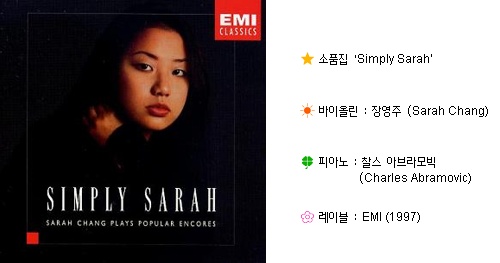

[R]Simply Sarah - 장영주 :: 2007. 2. 12. 11:15 (저작인접권 관계로 음원을 삭제했습니다) 소설가 이영도는 자신의 판타지 소설 '드래곤 라자'에서, '마법의 가을'이라는 용어를 사용했습니다. 전혀 새로운, 아주 놀라운 일을 겪게 되며, 자신의 역량이 극대화되는 시기를 말한다고 대충 이해되는 이 말은, 아마도 소설 뿐만 아니라 세상을 살아가는 누구에게나 다 적용될만할 것입니다. 여러분도 가끔 느끼시겠지만, 갑자기 일이 미친듯이 잘 된다거나, 자기의 능력이 십분 발휘되는, 그런 시기가 있잖아요? 아마도 공부가 잘 되고, 하려는 일이 다 잘 되고, 놀라운 체험을 하는 때가, 우리의 마법의 가을이겠지요. 그리고 우리는 그런 시기를 통해 우리 자신을 불태우며 앞으로 나아갑니다.  이 앨범은 나온지 만으로 9년이 된, 장영주가 10대이던 시절의 소품집입니다. 저 역시도 외삼촌에게서 이 앨범을 뺏어(!) 처음 들었을 때가 중학생 시절이니, 가끔씩 꺼내서 들으면 무슨 추억의 앨범 같네요. 이 시절의 장영주는, 그때까지 발매한 레코딩이 하나같이 놀라움으로 가득한 호평을 받으며, 그야말로 천재라는 호칭이 아깝지 않은, 그런 연주자였죠. 이 앨범 역시, 당시 장영주가 지녔던 기량들이 잘 발휘되며 밝은 빛무리로 채워진 공간에 서 있는 느낌을 줍니다. 앨범에 실린 소품들의 면면을 살펴 보자면, 대개는 우리의 귀에 익숙한 곡들입니다. 처음에 실린 바치니의 '고블린의 춤'은 꽤 고난도의 테크닉을 요하는 작품인데, 얼마 전에 악기 제작 학교를 취재한 TV 프로그램에서 나오더군요. 이 곡은 연주하다가 힘이 지나치거나 빠른 보잉에 밀려 운지가 빗나가기가 쉬운데, 장영주는 그런 실수 한 번 없이 잘 풀어나갑니다. 파가니니의 '칸타빌레 D장조'는 서정적인 선율이 잘 알려져 있는 곡인데, 장영주의 음색은 상당히 묵직하면서도 미려해서 곡의 느낌을 그런대로 잘 살리고 있습니다. 이런 양면적인 느낌은 다음 곡인 사라사테의 '서주와 타란텔라'에서도 비슷하게 나타납니다. 느린 부분에서는 무겁게, 빠른 부분에서는 유감없이 빠르게 곡을 풀어나가죠. 시원시원합니다. 이어지는 차이코프스키와 포레, 디니쿠의 곡에서는 꽤 따뜻한 연주를 들려주다가, 프로코피에프의 'Masks'에 이르러서는 대단히 민첩하고 활달한 연주가 흘러나옵니다. 여기에는 반주자 아브라모빅의 역시나 깔끔하고 시원한 터치 역시 한 몫을 단단히 하고 있습니다. 두 사람의 호흡이 꽤 잘 맞는 느낌이예요. 가장 중요하고 가장 잘 알려진 곡은 역시나 파가니니의 바이올린 소나타 12번일겁니다. 이 곡의 주제는 드라마 '모래시계'에서 '혜린의 테마'로 나와서 아주 유명하죠. 원곡은 바이올린과 기타를 위해 쓰여졌고, 원곡대로도 많이 연주되지만 피아노 반주로도 상당히 많이 연주되고, 사랑받는 곡입니다. 장영주는 이제까지 보여주던 시원시원하고 활발한 연주 대신, 아주 애상적이고 로맨틱한 선율로 귓가를 적셔줍니다. 매끄러우면서도 약간은 끌어당기는 듯한, 가슴에 와닿는 소리를 내죠.  글룩의 '멜로디'는 우리에게 이미 익히 알려져 있는 곡입니다. 작곡가 자신의 오페라 '오르페우스와 에우리디체'에서 따온 멜로디를 바이올린곡으로 편곡한 것으로, 애상적인 선율이 일품이지요. 듣고 있으면 정말 눈물이 뚝뚝 흐를 것 같은 분위기입니다. 장영주는 이 곡 역시 무난하게 풀어가긴 합니다만, 완급조절 때문에 오히려 감정이 좀 무뎌지는 듯한 느낌을 줍니다. 개인적으로는 감정이 넘치는 길 샤함의 연주가 좀 더 마음에 듭니다. 절로 흥이 나는 크롤의 '벤조와 피들', 그리고 우수에 찬 듯한 시벨리우스의 '녹턴'이 지나고 나면 사라사테의 '자파테아도'가 빠른 피아노 전주와 함께 등장합니다. 이 곡 역시 하이 포지션에서의 빠른 운지가 중요하기 때문에 그리 녹록한 곡이 아닙니다. 장영주는 여기에서도 뛰어난 테크닉을 바탕으로 문제 없이 곡을 풀어나가며, 완급 조절에 상당한 자신감을 보여줍니다. 전체적으로 상당히 조율이 잘 되어 있는 앨범이고, 특히 바이올린과 피아노 간의 호흡이 눈에 띄게 훌륭한 조합을 이룹니다. 곡마다 다른 분위기를 꽤 잘 살려내고 있고, 완급 조절 역시 훌륭한 편입니다. 다만 지나치게 완급조절에 신경을 쓰다보니 곡 전체가 무뎌지는 감도 있고, 감정이입이 조금 부족한 부분도 중간중간 눈에 띕니다. 하지만 뛰어난 테크닉에 워낙 좋은 소리를 내다보니 이런 단점들은 상당히 많이 묻히게 되는군요. 장영주의 전성기를 집약해서 보여준다고 할 수 있을 정도로, 화려한 빛을 유감없이 내뿜어주는 앨범입니다. 오늘, 저는 장영주가 역시 10대 때 녹음한 비외탕의 바이올린 협주곡을 들어보았습니다. 아, 그 저릿저릿할 정도로 대단한 테크닉하며, 그 놀라운 음색이란. 정말 이런 사람이 천재구나 싶은, 도무지 10대 소녀의 연주라고는 믿어지지 않는 연주였습니다. 바로 그 때가, 장영주가 많은 사람들의 관심과 사랑을 한 몸에 받으며 천재 혹은 신동이라고 칭송받던 시절이지요. 그리고 지금의 그를 보면, 그 때는 분명 장영주에게 마법의 가을이었음이 분명합니다. 하지만 장영주가 언제든, 고된 시기를 거치고 나면, 좀 더 성숙하고 대가의 모습에 한 발 더 다가선, 두 번째 마법의 가을을 맞이한 모습으로, 우리에게 다시 한번 나타났으면, 하는 바램을 가져봅니다. 'Musica Antiqua' 카테고리의 다른 글

|

||||||||||||

Musica Antiqua

느낌으로 풀어가는 클래식 음악 이야기