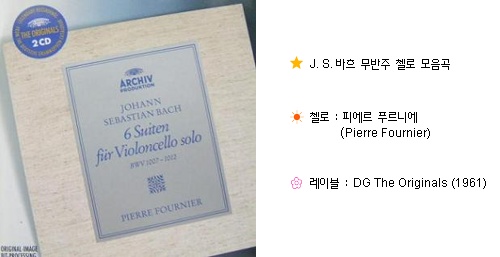

[R]J. S. 바흐 무반주 첼로 모음곡 - 피에르 푸르니에 :: 2007. 2. 1. 13:42 바흐의 무반주 첼로 모음곡은, 연주자나 듣는 사람이나 꽤 큰 부담을 갖고 첫 만남을 시작하게 됩니다. 카잘스가 바르셀로나에서 악보를 발견한 이후로 100여 년 동안, 첼리스트라면 누구나 이 곡을 연주해야 했고, 동시에 연주하지 말아야 했기 때문입니다. 바흐의 다른 곡들-특히 무반주 바이올린 소나타 & 파르티타-과 마찬가지로, 36조각의 이 모음곡은 '40이 넘어서 바흐를 연주하라'던 레이첼 포저의 스승이 말한 것처럼 극복해야 할 대상이자 함부로 연주할 수 없는 금지곡과도 같습니다. 악보만 생각해본다면 기교적으로 어렵지도 않은-심지어는 저도 몇 개는 연주할 줄 아는- 이 곡이, 수십 년 동안 한 악기를 연마해 온 첼리스트들에게도 부담이 되는 레퍼토리라는 점은, 별 것 아닌 듯한 이 춤곡들이 사실 결코 녹록치 않은 유산이라는 것을 잘 알려 줍니다.  피에르 푸르니에의 연주는 그런 점에서 더욱 더 큰 가치를 지닙니다. 그의 연주를 처음 듣는 순간 드는 느낌은 소리가 아주 굵직하다는 겁니다. 활을 꾹꾹 눌러담으며 연주하는 것처럼 느껴지죠. 특히나 헤드폰으로 듣거나, 스피커의 볼륨을 크게 해 놓고 조용한 곳에서 듣는다면 그 효과는 더 커집니다. 방 안이 다 울리는 것 같은 소리가 온 몸을 훑고 지나가죠. 푸르니에의 울림은 카잘스가 들려주는 그것보다 훨씬 크고 두껍습니다. 참 재미있는 것은, 듣는 사람 누구나 다 '산처럼 다가온다'고 표현하는-정말 그런 건지 아니면 그냥 남들이 말하는 걸 따라가는 건지는 알 수 없지만- 카잘스보다 두터운 울림인데도, 부담스럽다는 생각이 전혀 안 든다는 점입니다. 이건 굉장히 중요한 건데, 멜로디만을 놓고 보자면 장조 곡이나 빠른 곡 몇 개를 빼놓고는 느리고 지루하고 심지어는 졸리웁게 진행되는 무반주 첼로 모음곡이 부담스럽지 않게 다가온다는 건 곧, 일단 듣기에 편하다는 얘기가 되니까요.  그의 연주는 그래서인지, 사람의 가장 깊은 내면과 연결되어 있다는 느낌을 줍니다. 외로움이랄까요, 사람이 혼자 있을 때 느낄 수 있는 감정을 최대한, 가장 강하게 이끌어내는 것 같아요. 지금도 집에서 혼자 앨범을 듣고 있는데, 정말 눈물이 줄줄 흘러내릴 것만 같은 연주와 연주들입니다. 여기에 푸르니에가 원래 장기로 삼는 유려한 손놀림까지 더해져서 부드러우면서도 굵은, 정말이지 말로는 더 표현하기가 어려운 놀라운 해석이 나오는 것 같습니다. 뭔가 더 칭찬을 하고 싶은데 어떻게 더 말할 수가 없네요. 속이 너무 쓰려서요. 부담감 없이 다가오면서도 깊디 깊은 울림으로 사람의 내면을 두드리는 푸르니에의 연주는, 그래서 '누구나 다 이해할 수 있는' 연주로 손꼽힙니다. 하지만 저는 거기에 한 마디를 덧붙여, '누구나 다 이해할 수 있지만 누구도 따라할 수 없는' 연주라고 표현하고 싶군요. 누구에게나 존중받으면서도 자신만의 색채가 확연하고, 사람의 가슴을 울리는 연주. 그런 연주는 정말이지 아무나 할 수 있는 게 아니죠. 아마 사람들로 하여금 바흐의 곡을 처음부터 끝까지 듣게 할 수 있는 힘을 지닌 사람은 푸르니에 뿐일 겁니다. 지난 겨울, 밤 12시 반에 과외가 끝나고 나면, 저는 30분이면 걸어올 수 있는 길을 돌고 돌아서 한 시간 반 동안 걸어서 집에 오곤 했습니다. 길가는 눈이 잔뜩 쌓이고, 차가운 바람이 옷섶을 파고들고, 사람 한 명 없는 길을 걸어 오면서 항상 듣고 있던 것은 바로 이 앨범이었습니다. 그 때도 지금처럼 속이 쓰렸지만, 푸르니에에게 철저히 설복 당하고 공감하면서 바보처럼 행복하게 새벽길을 걷곤 했지요. 아마 올 여름에도, 올 겨울에도, 그리고 혼자 밤길을 흘러갈 때라면 언제나, 제 귀에는 푸르니에가 걸려 있을 것 같습니다. 'Musica Antiqua' 카테고리의 다른 글

|

||||||||||||

Musica Antiqua

느낌으로 풀어가는 클래식 음악 이야기