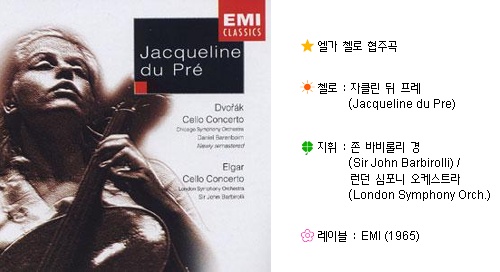

[R]엘가 첼로 협주곡 - 자클린 뒤 프레 :: 2007. 2. 12. 12:00

항공학에서 안정성과 조종성-혹은 기동성-은 상치되는 개념입니다. 비행기가 완전히 안정된 상태(안정성 100)에 있다면 그 기체는 조종을 전혀 할 수 없는 멈춰 있는 상태이고, 조종성 100의 상태에 놓여 있다면 그 기체는 안정성을 완전히 상실하고 갈피를 못 잡게 됩니다-실제로는 불가능하죠-. 우리가 흔히 보는 여객기야 안정성이 높아야 좋은 기체가 되겠지만, 군사항공 쪽으로 들어가면 얘기가 달라집니다. 예전만큼은 아니지만 요즘도 전투기에는 여러가지 이유로 인해 상당한 정도의 기동성능이 요구되죠. 그런데 기동성을 추구하자니 너무 안정성이 떨어지고, 안정성을 추구하자니 기동성이 떨어져서 적기나 요격에 대한 대응을 할 수 없게 됩니다.

이러한 고민에 대한 해결책은 바로 '기동성이 높은 상태에서 조종성능을 유지하는' 기술일 것입니다. 그리고 전투기 개발사들은 이 딜레마를 역발상을 통해 상당 부분 풀어냈는데, 그 과정에서 핵심적인 역할을 한 개념이 바로 '정적 불안정성(Statically Unstable)'입니다. 모든 물체에는 교란을 받을 경우 원래 상태로 돌아가려는 힘이 있는데, 그것을 '정적 안정'이라 합니다. 그리고 교란 상태에서 오히려 교란이 증가되는 현상을 '정적 불안정'이라 하는 것이지요. 조종성이 뛰어난 항공기는 정적 안정 상태로 돌아가려는 성질이 큰 것으로, 이 개념은 요즘 생산되는 디지털 차량의 자세 안정 기술에도 적용되고 있습니다. 하지만 전투기 개발자들은 오히려 전투기의 정적 불안정성을 증가시킴으로써 기동성을 향상시켰습니다. 그 과정에서 감소되는 조종 안정성은 기체가 정적 불안정성을 견딜 수 있도록 하는 여러 가지 설계를 거쳐 해결했죠. 결국 전투기는 굉장히 불안정하면서도 제어가 가능한, 다시 말해 대단히 높은 기동성능을 지니면서도 조종성능이 크게 떨어지지 않는 단계까지 발전했습니다(이외에도 많은 개념들이 관련되어 있습니다만, 난데없는 항공학 이야기는 여기까지 하기로 하죠).

제가 갑자기 클래식 음악과는 전혀 관계가 없는 항공역학의 개념을 끌어댄 이유는 이 글의 주인공 때문입니다. 하지만 뒤 프레가 전투기 조종사였다거나, 아니면 항공사 기술자였다거나, 알고 보니 NASA나 MIB 요원이었다거나 하는 이야기는 아닙니다. 그렇다고 뒤 프레가 윌리엄 카펠이나 지네트 느뵈, 자크 티보처럼 비행기 사고로 죽었느냐 하면 그것도 아닙니다. 그럼 왜 쓸데없이 전투기 얘기를 늘어놓느냐, 혹시 너 오타쿠냐, 하는 소리가 슬슬 들려오네요. 이상한 쪽에서 이야기를 끌고 들어가는 거, 참 안 좋은 버릇 같은데 말이죠, 이거 희한하게 버릴 수가 없군요.

자클린 뒤 프레의 연주는 대단히 불안정합니다. 들으면 타이레놀 내지는 우황청심원이 필요할 것 같은 예감이 팍팍 오지요. 그녀의 녹음들을 들어보면 울림이 깊고 넓은 카잘스나 푸르니에의 음색과는 전혀 다른, 그렇다고 고아하게 울려 퍼지는 요요 마 류의 음색도 아닌, 그런 소리가 납니다-대체 무슨 소리라는 건지-. 울림이 깊은 정도가 아니라 아예 진폭이 엄청나게 넓죠. 비브라토 하나 하나가 속이 쓰릴 정도로 크게 울려댑니다. 후덜덜 하고 떨리는 소리가 나죠. 첼로가 그야말로 진동한다는 게 느껴집니다. 게다가 소리는 좀 큽니까? 엄청난 음량으로 듣는 사람을 압박하기 일쑤죠. 뒤 프레는 정말 어떤 앨범을 들어도 바로 앞에서 연주하는 것처럼 들릴 정도로 무거운 소리를 냅니다. 마치 안타까운 비극으로 끝난 자신의 사랑과 인생처럼, 그의 연주는 둔중하게 흔들리는 진자를 닮아 있습니다.

그런데 정말 신기한 점은, 들으면 듣는 대로 속이 쓰린 그의 연주가, 완전히 연주자 자신의 통제 하에 있다는 겁니다. 워낙에 소리가 불안정하다 보니 저는 뒤 프레의 연주를 들을 때마다 곡을 대단히 불안한 마음으로 대하게 되는데-그래서 운전할 때는 절대 안 듣습니다-, 그럴 때마다 뒤 프레는 마치 저를 비웃기라도 하듯이 완벽한 연주를 들려주죠. 제가 굳이 수박 겉핥기로만 아는 항공역학을 끌어들이면서까지 서설을 길다랗게 늘어놓은 것은 이 때문입니다. 뒤 프레의 연주는 아주 불안합니다. 정적으로 불안정하죠. 하지만 그녀의 조종성은 그 기동성만큼이나 뛰어납니다. 뒤 프레처럼 연주할 수 있는 사람은 오로지 뒤 프레 자신 뿐이지요. 누구도 그처럼 엄청난 기동성을 보여주면서 동시에 완벽한 조종성을 보여주지 못하니까요. 더구나 그 곡이 엘가의 협주곡이라면, 뒤 프레의 연주는 그야말로 전무후무합니다. 엘가의 협주곡을 있게 한(?) 장본인이 바로 뒤 프레거든요.

이 곡이 작곡되고 초연되었을 당시에 엘가는 이미 퍼셀 이후 최고의 영국 출신 작곡가로 인정받고 있었습니다. 그러나 1919년 펠릭스 잘몬트의 초연은 실패로 끝나고 말았죠. 이 곡의 내용이 굉장히 우울한 것도 그렇지만, 전체적인 구성이나 패시지가 당시로서는 상당히 생소했기 때문입니다. 주제는 명상적이며 회상적이고, 4악장의 대규모 구성임에도 불구하고 실제로는 거의 실내악과 같은 면모를 띠고 있는데, 오케스트라와 독주악기 모두 과잉된 기교라고는 찾아볼 수 없는 아주 간결한 라인을 따라가게 되기 때문이죠-그래서 악보만 두고 보면 엄청나게 어려운 곡은 아닙니다-. 거기에 4악장에서는 3악장의 주제에 이어 1악장 첫머리가 재현되는 특이한 모습까지 보이죠.

초연은 실패로 돌아갔지만 엘가는 언제나 이 곡을 마음에 두고 있었던 듯합니다. 하긴, 이 곡이 그의 마지막 작품이라고 할 수도 있겠군요. 곡이 작곡된 다음 해인 1920년, 평생의 동반자이자 창착력의 원천이었던 아내가 사망했거든요. 이후 별다른 활동을 하지 못하던 그는 1933년 병상에서 친구에게 이 곡의 1 주제를 불러주며 '내가 죽은 뒤에 누군가가 말번 언덕에서 이 선율을 부르는 휘파람 소리를 듣더라도 놀라지 말게. 그 사람이 바로 나일테니까...' 라며 유언 아닌 유언을 남기고 다음 해 세상을 떠납니다. 그리고 1965년, 마치 운명처럼 뒤 프레는, 1919년 초연 당시 오케스트라의 유망주였던 존 바비롤리를 지휘자로 만나 이 녹음을 남기게 되죠. 그리고 이 앨범 단 한 장으로 엘가의 첼로 협주곡은 명곡의 반열에 오르게 됩니다.

뒤 프레의 거친 듯하면서도 순박한-순진함과는 다른- 연주는 간결한 이 곡의 패시지에 아주 맞춤처럼 잘 어울립니다. 첼로를 잡아먹을 듯이 연주하는 것 같은데도 그 와중에 들려오는 소리는 또 과장되지 않고, 마치 감자를 캐다 온 시골 아낙네가 떠오를 만큼 단순하면서도 간결합니다. 음색이 미끌미끌하거나 너무 화려하지 않아서 연주 자체에서 도회적인 느낌이 적게 나타납니다. 게다가 1악장과 4악장의, 폭풍의 언덕을 떠올리게 하는, 비에 젖은 흙냄새가 물씬 풍기는, 어두운 하늘 저 멀리서 밀려오는 회색빛의 구름을 보는 듯한 강렬한 레치타티보는 정말이지 그것만으로도 벌써 감동 한 박스는 먹고 들어가게 합니다. 연주는 단순 명쾌하고 간결하지만 그 속에 많고 많은 회상을 담고 있죠. 단순한 흑백사진이 화려한 컬러 사진보다 많은 것을 담고 있듯이 말입니다.

존 바비롤리 경이 이끄는 런던 심포니의 연주 역시 훌륭합니다. 독주자와 앞서거니 뒷서거니 하며 독주자가 나아갈 길을 정확한 타이밍에 열어주는 일은 상당히 어려운 일인데, 바비롤리는 손으로 찢은 종이처럼 약간 뭉개진 단면으로 오케스트라를 이끌면서도 이 타이밍을 칼같이 지켜주는군요. 오케스트라의 총주 음색은 굉장히 뭉툭한 듯 느리적거리는 것처럼 느껴지지만, 오히려 뒤 프레의 연주와 좋은 결합을 이루는 모습이 돋보입니다. 지나치지 않게 적당한 중도를 지켰다고 할 수 있는 좋은 오케스트레이션입니다.

오늘 첼로 레슨을 다녀왔는데, 마침 학원에 이 곡의 악보가 있더군요. 레슨이 끝나고 잠깐 들여다보고 있으려니 선생님이 '그거 해볼래요?' 하시는데, 해 보고는 싶었지만 머릿속에 박혀 있는 뒤 프레의 연주 때문에 안 그래도 잘 못하는 첼로에 완전히 절망해 버릴까봐 차마 하겠다는 말은 못 했습니다. 사실 누구의 연주를 들어도 '죽어도 못하겠다'는 생각은 들지만, 이 앨범은 '열 번 죽어도 못하겠다'는 생각이 들게 만들거든요. 하지만 한 10년 쯤 지나고 나서 초보 티라도 벗으면, 꼭 도전해 보고 싶은 곡입니다. 아마 그 때도 이 앨범은 제 속을 쓰리게 하고 있겠지요.

'Musica Antiqua' 카테고리의 다른 글

|

||||||||||||

Musica Antiqua

느낌으로 풀어가는 클래식 음악 이야기