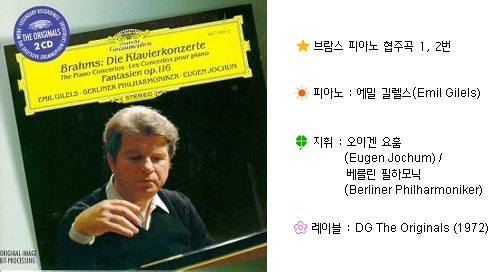

[R]브람스 피아노 협주곡 1, 2번 - 에밀 길렐스 :: 2007. 2. 13. 21:57

브람스 피아노 협주곡 1번 2악장 시일이 꽤 지난 일임에도, 마치 사진으로 남기기라도 한듯 기억 속에 오랫동안 각인되는 기억들이 있습니다. 그리고 우리는 '추억'이라는 이름으로 가끔씩 그것을 되새김질하며 때로는 즐거워하고, 어떤 때는 슬퍼 하고, 가끔은 우울해지며, 또 한번쯤은 삶의 동력으로 사용하기도 하지요. 만약 사람에게 추억이 없다면 대체 우리는 무엇을 되새김질하며 살아가야 할까 싶을 정도로, 추억은 삶에서 생각보다 많은 부분을 차지합니다. 그리고 그 추억들 중에서도, 십 년이 지나고 이십 년이 지나도 잊혀지지 않는 강렬한 이미지들이 한두 개씩 있습니다.

이 음반은 제게 그런 강렬한 이미지로 다가옵니다. 처음 이 앨범을 들은 지 거의 10년에 가까운 세월이 흘러갔지만, 여전히 에밀 길렐스의 맥박이 제 안에 살아 숨쉬는 듯합니다. 그렇기 때문에 저는 뭔가 음반평을 써보자고 생각할 때마다-물론 그나마 제대로 유지하고 있는 것은 이 페이퍼가 최초입니다만- 이 앨범에 대한 평론을 가장 먼저 쓰곤 했지요. 그리고 항상 떨어지는 필력에 좌절하며 평론-이라고 할 수 있을지 모르겠지만-을 접어 버렸습니다. 길렐스에 대해 이야기할 때 언제나 거론해야 하는 것은 그가 '강철의 피아니스트'라는 점입니다-'강철의 연금술사'를 떠올리시면 조금 곤란합니다-. 구소련 출신인 그에게 '강철'이라는 칭호가 붙은 것은 웬지 모를 유머인 듯도 하지만, 커플링으로 실린 '7개의 환상곡'을 듣고 나면 여러분도 당장에 저 별명에 동의하실 겁니다. 그의 강렬한 타건은 오케스트라를 침몰시키고, 음표의 바다에 더없이 단단하고 견고한 성채를 쌓아올리지요. 하지만 길렐스의 '강철 타건'과 반드시, 반드시 함께 거론해야 하는 점은 그가 강철의 피아니스트가 아니라는 점입니다. 여린 세기로 연주하는 그의 터치는 놀라울 정도로 섬세합니다. 게다가 부드럽고 따스하고 서정적이기까지 하지요(별명 때문인지, 꽤 오랫동안 길렐스는 강철 같은 타건만으로 알려져 있었습니다). 오케스트라를 두드려 부술 듯한 엄청난 박력으로 연주하다가도 가을바람처럼 소슬하게, 그러다가 새싹처럼 부드럽고 향긋하게 피아노를 일깨우는 길렐스의 연주는 항상 저를 미치게 만듭니다. 마치 돌로 만든 소파에 질 좋고 부드러운 암송아지 가죽을 씌워놓은 듯한 길렐스 특유의 터치는 이 앨범 전체에 걸쳐 잘 나타납니다. 강렬할 때는 유감없이, 그리고 일말의 망설임도 없이 밀어붙이며 오케스트라와 대결하고, 부드러울 때는 가없이 흐르며 곡을 완성하지요. 협주곡 1번의 1악장과 3악장은 전체적으로 강하게 진행되는 악장이지만 내용은 계속 변화하며 연주자에게 꽤 난감한 상황을 만들어 냅니다. 셈여림의 표현이 아주 중요한 이 부분에서 길렐스는 '강력하고 부드러우며 명징한' 삼중의 터치를 보여줍니다. 누구라도 이걸 흉내내기는 어려울 겁니다. 악장 간의 변화도 꽤 많을 뿐만 아니라 악장 내에서의 변화도 상당히 심한 편인 협주곡 2번으로 넘어가면 길렐스의 장점은 더욱 더 빛납니다. 오히려 협주곡 1번보다도 더 징명한 타건으로 급격한 변화를 주도하지요. 그는 약간은 차가운 느낌으로 몰아치다가도 부드럽고 따스하게, 그리고 어느새 다시 깨끗하고 맑은 터치로 돌아가곤 합니다. 이 와중에도 길렐스는 절대로 서두르지 않습니다. 천변만화한 것이 협주곡입니다마는, 길렐스는 마치 자신이 음악을 창조한 것인양, 그 모든 것을 여유롭게 처리하지요. 그래서 그의 연주는, 연주자가 곡에 지배당하는 것이 아니라, 연주자가 오히려 곡을 지배하는 듯한 인상을 주곤 합니다. 이 앨범을 논하면서 빼놓을 수 없는 것이 협주곡 1번의 2악장입니다. 제가 가장 사랑하는 부분이지요. 부드러운 안개와 항구의 연기가 자욱히 깔린 새벽 바다와 같은 오케스트라, 가슴을 저미는 듯한 첼로 소리, 그리고 이 바다에 조용한 파문을 일으키며 천천히 나아가는 범선과도 같은 피아노 소리, 고요하게 진행되는 배와 바다의 대화, 배가 갈라놓는 하얀 포말 같은 카덴차, 그리고 마침내 가을하늘의 마법 같은, 가슴 떨리는 제 2 주제부... 이 떨림을 어떻게 다른 감동과 비교할 수 있겠습니까. 우리가 결코 잊지 말아야 할 또 하나의 주역은 바로 오이겐 요훔이 이끄는 베를린 필하모닉입니다. 길렐스가 삼중의 터치를 선보일 수 있었던 것은 훌륭한 조력자가 뒤를 받쳐주었기 때문이거든요. 요훔은 그가 브람스 교향곡 전집에서 보여주었던 놀라운 지휘력을 이 앨범에서도 그대로 보여줍니다. 길렐스와 마찬가지로 단단하고 견고한 오케스트레이션은 독주자가 자신의 세계를 마음껏 펼쳐보일 수 있는 좋은 토대가 되죠. 특히나 협주곡 1번 2악장의 그 미려한 오케스트레이션과, 2번 1악장의 그 목가적인 도입부는 더 할 말이 없을 정도로 감동적입니다. 요훔이 없었다면 길렐스의 연주도 빛이 바랬을 것입니다. 물론 이 앨범에도 약간의 아쉬움은 남습니다. 굳이 집중해서 듣지 않더라도 미스터치가 가끔씩 나오고, 특히 협주곡 1번 1악장에 많이 나오는 트릴 부분은 어째 만족스럽지가 못합니다. 하지만 30년 전의 피아니즘은 지금의 수퍼 피아니즘처럼 완벽한 테크닉을 구사하지 못했고, 당시의 음악계 역시 지금의 세태처럼 테크닉만을 좇지도 않았습니다. 그리고 무엇보다도, 이 레코딩은 그 미스터치마저 포함된, 그 자체로 어떤 완전성을 이루고 있습니다. 미스터치 몇 번이 이 앨범의 위대한 가치를 떨어뜨릴 수는 없는 일이지요. 처음으로 이 연주를 들었던 10년 전, 이 앨범은 저를 구원했습니다. 이 앨범을 통해 저는 음악을 알았고, 음악을 배웠으며 음악의 가치를 깨달았거든요. 10년이 지난 지금, 저는 결국 이렇게 이런 글을 쓰고 있고, 음악 지향적인 삶을 살고 있으며 살아가겠지요. 앞으로 또다시 10년이 지나도, 저를 구원했던 길렐스의 위대한 연주는 빛이 바래지 않을 것입니다. 그리고 그 때 저는, 지난 10년과 10년을 떠올리며, 여전히 가슴 떨리는 추억을 회상하고 있겠지요. 'Musica Antiqua' 카테고리의 다른 글

|

||||||||||||

Musica Antiqua

느낌으로 풀어가는 클래식 음악 이야기