[C]피터 비스펠베이 베토벤 첼로 소나타 전곡 연주회 :: 2009. 1. 8. 01:30 '클래식은 [ ]이다.' 얼마 전 종영된 '베토벤 바이러스'에서 화두처럼 등장했던 말입니다. 그것이 무엇이 됐든 단 한 마디로 축약해서 표현하기란 참 어려운 일이고, 멍청한 일이기도 한 데다, 어떤 면으로는 위험하기까지 하고, 사실 일반적으로 만족스러운 대답을 내놓는다는 것 자체가 불가능한 일입니다-건우가 버벅거리지 않을 수가 없었던 겁니다-. 하지만 'A는 [ ]이다.'라는 말은 A에 대한 그 사람의 생각을 상징적으로, 혹은 함축적으로 보여주는 일이니, '나름대로 정의하기 놀이'는 또 굉장히 재미있는 일이기도 합니다.

피터 비스펠베이를 한 마디로 정의하는 일 역시 꽤 어려운 일입니다. 다양한 레퍼토리에서 다채로운 변화를 보여주었기 때문에 그 모든 것을 포함하는 한 마디를 찾기도 힘들고, -언론에서 말하기로는- 한국인이 가장 좋아하는 첼리스트인만큼, 그의 음악에 대한 해석도 가지가지일 것이기 때문입니다. 저 역시 현 세대의 첼리스트 중 비스펠베이를 가장 좋아하고 또 그만큼 그의 연주를 많이 들어보았고 앨범마다 다른 평가를 내리고 있지만, 비스펠베이가 정의내리기에 꽤 곤혹스러운 연주자라는 느낌만은 언제나 같았습니다. '비스펠베이의 연주는 [ ]이다.' 여러분은 어떻게 생각하시는지요.

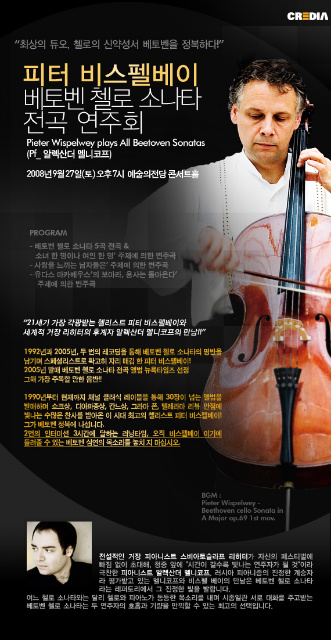

단정하게 차려입고 나온 두 사람은 허리를 깊이 숙여 관객들에게 인사했고, 곧 연주가 시작되었습니다. 첫 곡인 소나타 1번에서부터 비스펠베이는 대단히 거친, 호흡 자체를 악기에 쏟아붓는 듯한 격한 프레이징을 보여주면서도 과하지 않은 비브라토와 흐르는 듯 자유로운 왼손 테크닉으로-특히 하이포지션에서의 엄지손가락 테크닉은 정말 할 말을 잃게 만들더군요-, 좌중을 압도하는 카리스마를 보여주었습니다. 찰현부를 아주 넓게 잡고 쓴다는 점도 인상적이었습니다. 초반에 멜니코프의 반주가 약간 어지러운 느낌도 들었지만, 두 사람의 호흡은 잘 맞는 편이었습니다. 만화 주인공 '꺼벙이' 같은 멜니코프의 귀여운 표정과, 장난꾸러기 같은 비스펠베이의 쇼맨십도 꽤 잘 어울리더군요. 소나타 2번에서는 대단히 여유로운 태도를 보였는데, 뭐랄까요… 마치 말년병장 같은 여유가 느껴졌습니다. 그러면서도 논리적으로 대단히 잘 짜여진 동시에 굉장히 감동적인 연주를 들려주었습니다. 2번에서는 특히 들뜨지 않고 묵직한 개방현 스킬과 3악장에서의 -현악기에 이런 말을 쓰기엔 좀 이상하지만- 타격감이 인상적이었습니다. 또한 청각 뿐만 아니라 시각적으로도 청중과 소통하려는 모습이 감동을 더해주더군요.  뒤이은 '사랑을 느끼는 남자들은' 주제에 의한 변주곡에서 A현의 음이 아주 약간 내려간 듯한 느낌이 들었습니다만-개방현을 그을 때 소리가 이전과 아주, 아주 약간 달라졌거든요-, 글쎄요, 곡을 마쳤을 때 별다른 조치를 취하지 않고 넘어가는 것을 보면 제 귀가 이상했던가 봅니다. 소나타 5번은 대체로 무난한 편이었고, 슬며시 사라지는 표현이 마음에 와닿는 연주였습니다. 마지막 곡인 소나타 3번은 상당히 빠르게 진행됐는데, 지금까지 들어본 연주 중 가장 빠른 속도였던 것 같습니다. 하지만 단순히 빠른 것이 문제가 아니라, 정말 열정적이고 놀라운, 어떻게 보면 광기나 귀기마저 느껴지는 엄청난 연주였습니다. 오죽하면 제가 공연을 보러 가면 항상 쓰는 감상평이 이 부분에서만 '빠르다.' 한 마디만 남겨놓고 나머지는 아예 빠져 있을 정도입니다. 그 정도로 청중을 완전히 휘어잡는 연주였고, 사람을 그대로 매료시키는 연주였습니다. 두 시간 동안의 연주로 진이 다 빠졌을 텐데, 마지막 남은 모든 열정을 쏟아붓는 그 모습에 다들 할 말을 잃을 수밖에요. 청중과 소통하려는 비스펠베이의 노력은 일부 청중들의 기립박수로 이어졌습니다. 물론 저도 일어나서 박수를 치고 싶었지만, 사실 세 시간 넘게 연주를 보고 있으려니 다리가 뭉쳐서 일어나기도 힘들더군요. 그렇게 연주를 하고도 모든 사람들에게 일일이 싸인을 해주는 비스펠베이는 정말 음악과 청중에 대한 열정이 넘치는 사람이었습니다. 네, 비스펠베이의 연주는 열정입니다. 아니 어쩌면 비스펠베이가 열정 그 자체인지도 모르겠습니다. 제가 가장 좋아하는 열정과 함께 한 세 시간, 아마 평생토록 잊지 못할 것입니다. 'Musica Antiqua' 카테고리의 다른 글

|

||||||||||||

Musica Antiqua

느낌으로 풀어가는 클래식 음악 이야기